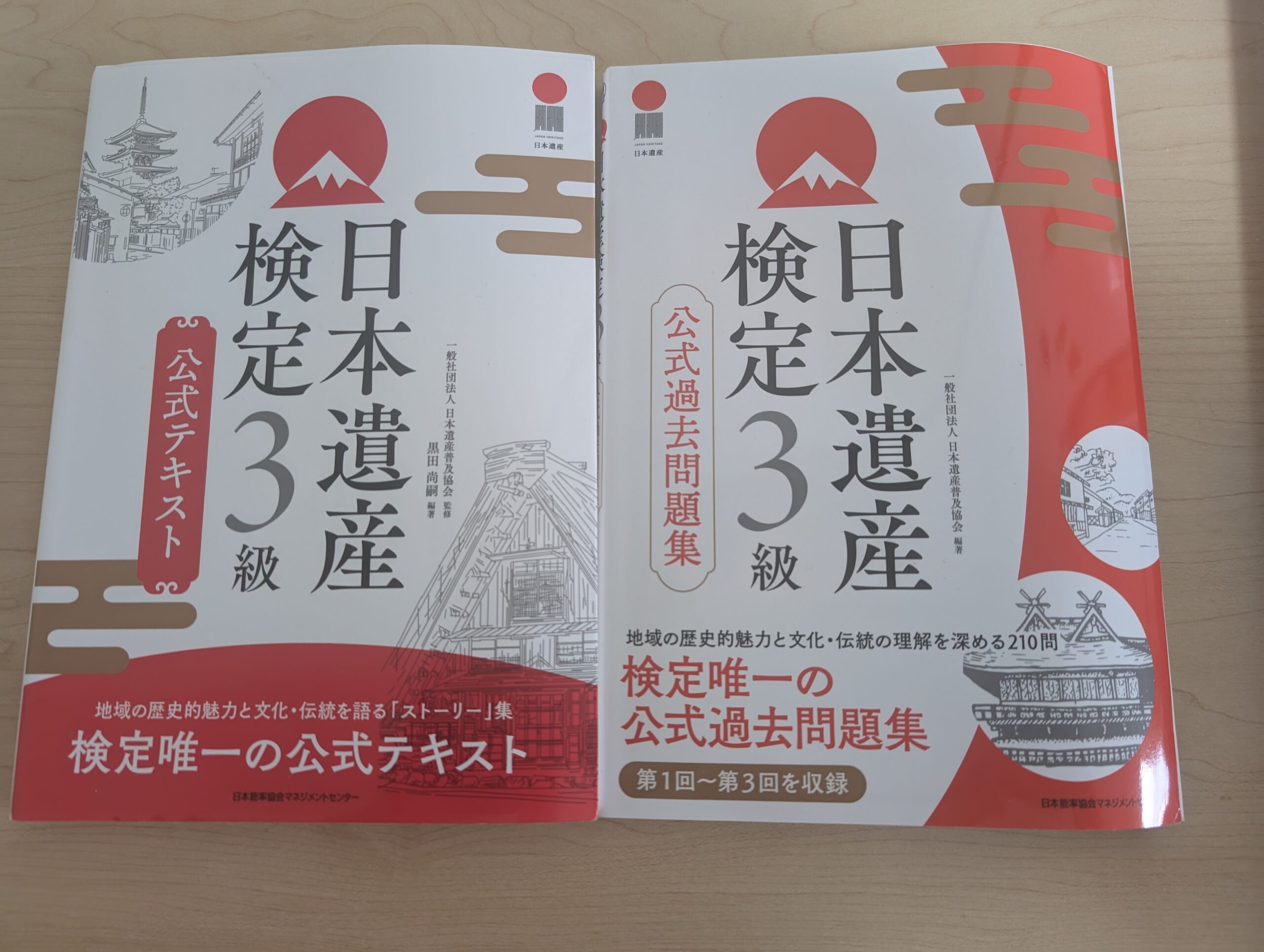

「日本遺産検定」は世界遺産検定とは違う検定で、日本の文化的遺産のストーリーを学ぶ地域に根差した検定です。

気をつけてみれば、あなたの町のすぐそこにも日本遺産があるかもしれません。

クレオさん

クレオさん日本遺産検定って、どうやって勉強すればいいの?

効率よく合格する方法を知りたい!

そんな疑問に、最短で答えます。

「日本遺産検定」は、ただの暗記試験ではありません。文化の背景や物語を理解しながら、日本の魅力を“学びとして形にできる”資格です。

効率よく合格を目指すには、出題範囲の把握+ストーリー型学習+過去問演習の3ステップが鍵。

この記事では、初心者でも迷わず始められる勉強法をまとめ、合格者の実践例も紹介します。

あなたの地域から日本の物語を発見しながら、合格へ最短ルートで進みましょう。

日本遺産検定に関連する質問をすぐに読みたい人はこちら>>

- 日本遺産検定の出題範囲と試験構成

- 初心者でも実践できる効果的な勉強方法

- 合格者が実践した教材活用と学習ステップ

日本遺産検定とは?文化を学びながら資格取得を目指す

福井県:若狭路

日本遺産検定は、日本各地に息づく文化や歴史の物語を学びながら、知識を体系的に身につけられる資格です。観光や教育、地域振興の現場でも注目されており、初心者でも文化を楽しみながら合格を目指せます。

まずは検定の概要や出題範囲を知ることで、効率的に勉強の道筋を立てることができます。ここでは、試験の目的からレベル別特徴、そして難易度までを整理していきましょう。

それぞれの項目を理解することで、自分のレベルに合った学習計画を立てやすくなります。日本遺産検定は単なる暗記試験ではなく、「物語を味わう」ことが鍵です。まずはその全体像から見ていきましょう。

日本遺産検定の概要と目的

日本遺産検定は、文化庁が認定する「日本遺産(Japan Heritage)」の物語を理解し、その背景にある地域文化を深く学ぶための資格です。

観光業・教育・自治体などの分野で役立つ知識として注目されており、単に知識を問うだけでなく「ストーリーを感じ取る力」も問われます。試験は1級から3級まであります。

3級は104個の遺産が対象だぞ

出題範囲とレベル別の特徴

出題範囲は、文化庁が選定した日本遺産のストーリーを中心に構成されています。全国に104の遺産群があり、その土地ごとの歴史・伝統・建造物・風習などが試験に登場します。

3級では日本遺産の基礎知識や地域の代表的な物語、2級では複数地域の比較や文化的背景の理解が求められます。1級は2026年1月に第1回の試験が開催されます.

これから注目ですね!

3級はテキストの内容を網羅しておけば問題ないよん♪

でも、もし興味が湧いたら、地図もあわせてチェックすると楽しいです。

書籍の地図を買うかどうかは趣味になりますので、とりいそぎは我らがGoogleマップを使って調べるのがおすすめです。

合格率と難易度の目安をチェック

合格率は級によって異なります。僕が検定を受けたときは3級は約60%くらいでした。

イメージより少し難しかったかな……

とはいえ、きちんと勉強すれば合格は十分に可能です。一般的に合格者の多くは、公式教材と過去問を中心に学習し、1日30分〜1時間を1か月ほど続けています。

短期集中ではなく、楽しみながら少しずつ積み上げる姿勢が大切です。

趣味の勉強なんだし、まずは楽しもう。

なぜ今、日本遺産検定が注目されているのか

日本遺産検定が注目を集める理由は、単なる資格試験を超えて「地域を知る学びの入口」になっているからです。文化や観光の現場での活用も進み、学ぶ人と地域がつながる新しい形が生まれています。

地域活性化や観光業との関わり

地域観光の現場では、日本遺産検定の知識が観光案内やイベント企画に直結しています。特に自治体職員や観光ガイドにとって、検定を通じて学んだ文化的背景は「語れる観光資源」を生み出す力になります。

奈良県明日香村では「日本遺産ガイド」として、地元の主婦や学生が活躍しています。歴史を物語として伝えることで、訪れる人の共感を生み、地域経済の循環にも貢献しているのです。

学びながら地域を再発見できる魅力

日本遺産検定の魅力は、自分の住む地域の魅力を再発見できる点にあります。テキストを開いてみると、意外にも身近な場所や祭り、風習が日本遺産として掲載されていることに驚くでしょう。

例えば、山口県下関の「関門“ノスタルジック”海峡」や広島と愛媛の「日本最大の海賊の本拠地:芸予諸島」等、それぞれの地域に息づく物語があります。

それを知ることで、自分の身近に息づく遺産を見直すきっかけになるのです。

下関の構成資産「旧英国領事館」

受験者が増えている理由と背景

ここ数年、日本遺産検定の受験者は全国で増加しています。その理由は、文化を学びたいという個人の関心だけでなく、企業や教育現場での導入が進んでいるからです。

オンライン受験が可能になったことで、地方在住者や忙しい社会人でも挑戦しやすくなりました。さらに、「地域と世界をつなぐ学び」として、観光DXや文化ツーリズムの現場でも注目が高まっています。

Xでも時々盛り上がってるよ

初心者がつまずかないための日本遺産検定勉強方法

岐阜県:岐阜城と月

合格するために大切なのは、「効率的なインプット」と「継続的なアウトプット」です。ストーリーとして文化を覚え、過去問で定着させれば、短期間でも合格を狙えます。

試験勉強を始める前に知っておくべきポイント

最初にやるべきことは、「自分がなぜ受けるのか」を明確にすることです。目的があるほど継続しやすくなります。観光業で役立てたい、文化を深く知りたい——その理由をメモに書き出すのもおすすめです。

勉強期間はおおむね3か月を目安に。平日は30分、休日は1〜2時間のリズムで十分です。公式テキストを1冊完璧にするつもりで取り組みましょう。

ストーリーで覚える!歴史と文化のつながりを意識する

日本遺産は「物語」として構成されているため、時系列で覚えるより、ストーリーとして理解する方が圧倒的に記憶に残ります。

例えば「日光の社寺」では、徳川家康の信仰や職人たちの技の伝承という人間ドラマが背景にあります。年号よりも「なぜその文化が生まれたのか」を理解することが、長期記憶に結びつきます。

過去問・公式教材を使った効率的な学習ステップ

- 1周目:ざっと読む(全体像を把握)

- 2周目:過去問を解き、弱点を可視化

- 3周目:苦手分野だけを重点復習

過去問は3回以上解くのがおすすめです。問題の傾向が見えると、勉強の焦点が定まり、無駄な暗記を避けられます。さらに、間違えた箇所はノートにまとめて復習すると効果的です。

ストーリーを理解+過去問反復で確実に点が伸びる!

合格者が語るリアルな勉強体験談

合格者たちは、時間の使い方とモチベーション維持に共通点があります。社会人でも学生でも、自分のリズムに合った学習法を見つけることが成功の鍵です。

会社員でも続けられたスキマ時間活用法

通勤時間や昼休みの10分を有効活用した人が多くいます。

「朝カフェ勉強法」で出勤前にテキストを読む人も。朝の静かな時間帯に文化を味わうことで、心のリセットにもなり、勉強が癒しの時間になったという声もあります。

2025年時点では公式アプリはないのでテキストを読みこもう

学生が短期間で合格した学習ルーティン

学生の合格者は、週3日の集中学習+友人とのクイズ形式勉強を組み合わせるのもおすすめ!

仲間と問題を出し合うと、楽しさが増し、モチベーションも維持できます。

勉強中に挫折しそうになったときの乗り越え方

勉強が進まない時期は、あえて学びを「旅」に変えてみましょう。週末に近くの日本遺産を訪ね、現地で物語を感じるだけで、再び学びの意欲が湧いてきます。

行き詰まったら、現地に行って風を感じよう!

日本全国に104個の遺産群があるので、わりと近くにあるかもしれませんよ。

日本遺産検定に関連した質問

- 世界遺産検定と日本遺産検定は同じですか?

-

違います。世界遺産検定の「日本の遺産(26件)」と日本遺産検定の遺産群(104個)は同じではありません。

- 日本遺産検定3級に合格したときの勉強時間は?

-

勉強方法や体験談では、一般論をお伝えしましたが、僕自身は3日間勉強して合格しました。

時間でいえば……おそらく10時間くらいだと思います。 - 合格して良かったことはありますか?

-

仕事で出張が多いのですが、行く先々で日本遺産がみつかるのは楽しいです。知らなければ通り過ぎてしまう神社や建物。そこにある歴史を、知識とリンクして体験できるのはプライスレスです。

- 日本遺産検定をとってあなたはどうなりたいですか?

-

これは草w……あるあるな質問んですが、趣味で楽しむものを堅苦しく考えなくて良いと思います。

これは世界遺産検定や国立公園検定にも同じことがいえますが、僕は勉強して知識欲を満たし、毎日がちょびっと楽しくなる。

それでいいじゃないですか。

あわせて読みたい

国立公園検定1級合格者が語る勉強方法完全ガイド!合格への最短ルートとは? 国立公園検定は、世界遺産にも通じる考え方をもった検定です。世界遺産検定に興味のある人にはおすすめですよ。国立公園検定1級をもっている僕が解説します。※アイキャ…

国立公園検定1級合格者が語る勉強方法完全ガイド!合格への最短ルートとは? 国立公園検定は、世界遺産にも通じる考え方をもった検定です。世界遺産検定に興味のある人にはおすすめですよ。国立公園検定1級をもっている僕が解説します。※アイキャ…

まとめ|日本遺産検定は“学びながら旅する”資格

この記事では、初心者でも効率よく合格を目指せる日本遺産検定の勉強法を紹介しました。

- 暗記より“ストーリー理解”が合格の近道

- 過去問と公式教材を軸に学ぶのが効率的

- 地元の日本遺産から学ぶと継続しやすい

日本遺産検定の学びは、知識を詰め込むだけでなく、地域の歴史や文化を“旅するように”味わえるのが魅力です。

焦らず、自分のペースで一歩ずつ学んでいけば大丈夫。この記事があなたの学びの地図になれば幸いです。

さあ、あなたの身近な場所から、日本遺産の世界を探検してみましょう!

コメント