クレオさん

クレオさんキトラ古墳って、どんな古墳なの?

四神の壁画があるって聞いたけど、実際どんなもの?

そんな疑問に、この記事が答えます。

結論から言えば、キトラ古墳は奈良・明日香村にある日本最古級の壁画古墳です。石室の内部には、東西南北の四神図や精密な天文図が描かれ、古代人の宇宙観と高度な技術が今も息づいています。

この記事では、キトラ古墳の歴史・構造・壁画の意味、さらに見学情報まで、初心者にもわかりやすく解説します。

古代の美と知が融合した“小さな奇跡の空間”を、あなたも覗いてみませんか?

- キトラ古墳の基本情報(築造時期・場所・構造)

- 壁画に描かれた四神・天文図・十二支像の意味

- 見学・アクセス・保存施設「四神の館」のポイント

キトラ古墳とは?日本史を動かした壁画古墳の発見

キトラ古墳は、奈良県明日香村に位置する小さな方形墳で、1970年代にその存在が確認されました。

古墳時代終末期、7世紀末から8世紀初頭に築かれたと考えられ、国宝に指定された精緻な壁画が発見されたことで注目を集めました。

古墳の内部には、東西南北の壁に四神が、天井には天文図が、さらに十二支の像が描かれています。

これほど保存状態の良い壁画古墳は日本では極めて珍しく、発見当初から「第二の高松塚古墳」と呼ばれました。

まずは、基本情報から順に見ていきましょう。

キトラ古墳の場所と基本情報

キトラ古墳は、奈良県高市郡明日香村の阿部山地区にあります。

周囲には高松塚古墳や石舞台古墳が点在し、「古墳群」として古代飛鳥文化の中心地を形成しています。

墳丘は一辺約13メートル、高さ約3メートルの小型の方形墳。内部は切石を精密に積み上げた横穴式石室で、湿度を調整する工夫がなされています。古代人の設計力と、亡き人を丁重に祀る信仰心が伝わってきますね。

築造時期は飛鳥時代末期、持統天皇や文武天皇の治世(7世紀末〜8世紀初頭)とされます。被葬者は特定されていませんが、有力説としては「高官クラスの貴族」や「天文に通じた人物」が挙げられています。

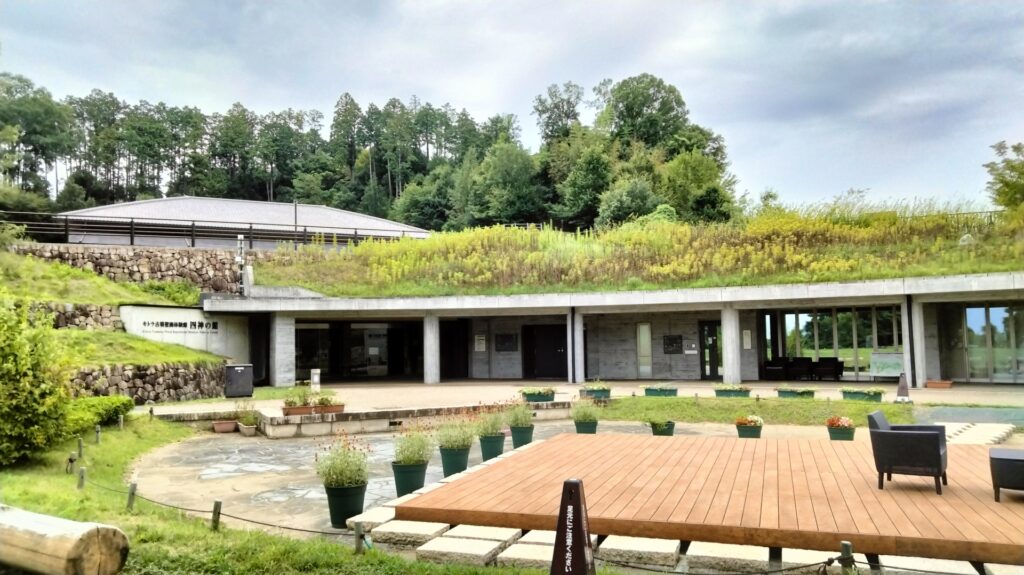

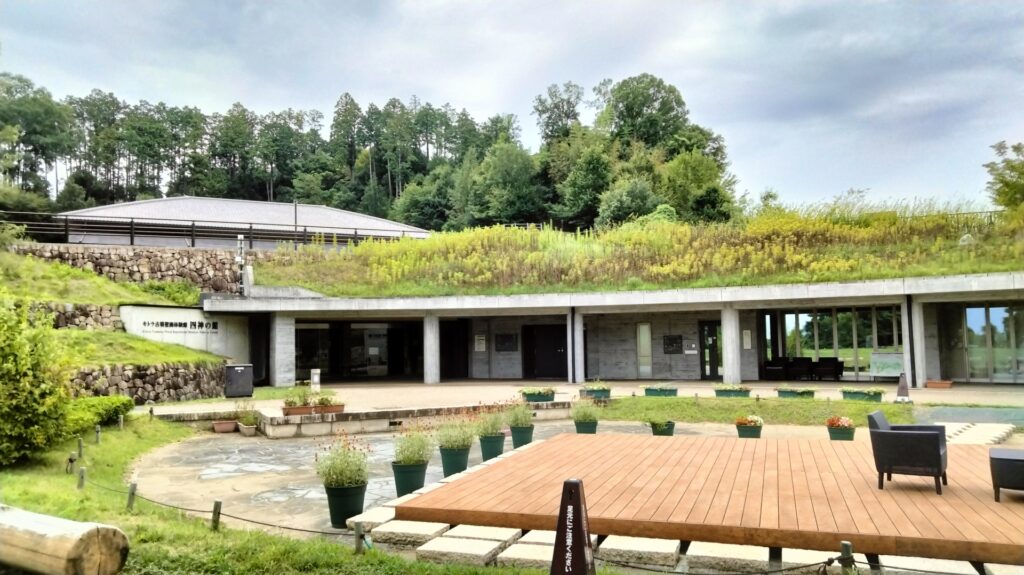

周辺には「四神の館」と呼ばれる保存・展示施設が整備され、発見当時の壁画の一部がデジタル再現で見られます。現地を訪ねると、古代と現代の技術が融合した不思議な感覚に包まれます。

飛鳥の風景の中に、時を超えた静けさが漂っていますね。

キトラ古墳壁画の全貌:古代人が描いた宇宙

キトラ古墳の最大の見どころは、石室内部を彩る壁画です。発見当初から保存状態が非常に良く、古代人が描いた“宇宙”の縮図として世界的に注目されました。

東壁には青龍、西壁には白虎、南壁には朱雀、北壁には玄武が描かれ、方位と季節を守護する四神信仰の思想が反映されています。青龍は生命力、白虎は勇気、朱雀は繁栄、玄武は長寿を象徴し、墓を守る神々として配置されました。

天井には「天文図」が描かれ、金箔や朱、藍などの顔料を使い星々の配置を示しています。現代の天文シミュレーションと照合すると、約1300年前の夜空とほぼ一致しており、当時の天文学レベルの高さに驚かされます。

さらに、十二支像が方位に沿って配置され、陰陽五行や暦法との関係を示唆しています。これらの図像は、古代東アジアの知識を日本が取り入れ、独自に発展させた証拠でもあります。

使用された顔料は中国・朝鮮半島から輸入されたものが多く、古代の国際交流の一端を物語っています。絵師たちは筆先一本で宇宙を描こうとした。その想いが、今も壁に宿っています。

四神たちが今も静かに古代人の祈りを守っているようです。

修復と保存の歩み:国宝を未来へつなぐ挑戦

壁画発見後、急速な劣化が問題となり、2000年代初頭に本格的な保存・修復プロジェクトが始まりました。

文化庁と奈良文化財研究所を中心に、数十名の専門家が参加し、壁画を一面ずつ慎重に剥ぎ取る作業が行われました。

石室内部の湿度や温度の微妙な変化が劣化の原因となるため、現在は外気から完全に遮断された保存庫に収められています。保存施設「四神の館」では、壁画の高精細複製や3D映像を通して、その美しさを間近に感じることができます。

近年ではAI技術やデジタル解析も導入され、顔料の成分分析や復元シミュレーションが進んでいます。科学と文化財保護の融合により、未来の世代も古代の色彩に触れることができるようになりました。

守り継ぐ努力が、千年先の感動へとつながっているんですね。

明日香村でキトラ古墳を体感する

キトラ古墳の見学は、事前予約制で期間ごとに石室内部の見学チャンスがあります。予約は公式サイトまたは電話で受け付けており、見学できるのは年に数回の特別公開時のみです。

通常は隣接する「四神の館」で、実物大の再現展示やデジタル解説映像を楽しめます。見学時間はおよそ60〜90分。館内にはカフェやミュージアムショップも併設され、家族連れでもゆっくり過ごせます。

- 所在地:奈良県高市郡明日香村阿部山

- アクセス:近鉄「飛鳥駅」から徒歩約20分

- 駐車場:無料(四神の館併設)

- 公開情報:文化庁または明日香村公式サイトで確認

また、高松塚古墳や石舞台古墳なども徒歩圏内にあるため、「古代文化散歩」として1日かけて巡るのがおすすめです。春は菜の花、秋は彼岸花が咲き、季節ごとに違う明日香の魅力を感じられます。

古代と自然、どちらも楽しめる贅沢な時間ですよ。

キトラ古墳が示す古代日本の知恵と宇宙観

キトラ古墳は単なる墓ではなく、古代人の世界観そのものを表した「宇宙の模型」とも言われます。天文図や四神図には、自然の法則と人間の生死を結びつけようとする思想が込められているのです。

壁画に見られる思想は、中国の唐文化や朝鮮半島の影響を受けつつも、日本独自の精神性が加わっています。そこには「自然と共に生きる」「天と地をつなぐ」という古代人の感覚が息づいています。

現在、キトラ古墳は世界遺産「古都飛鳥・藤原」の構成資産として登録が進められており、国際的にも高い評価を受けています。教育現場でもデジタル教材として活用され、次世代に古代文化を伝える新たな試みが始まっています。

キトラ古墳を訪れることは、1300年前の人々の知恵と祈りに出会うこと。古代の科学、美術、信仰が一つに溶け合った奇跡の空間に、ぜひ一度足を運んでみてください。

古代人の“宇宙を見る目”が、今も私たちを魅了しますね。

まとめ|キトラ古墳が語る「古代人の宇宙観」

今回は、「キトラ古墳とは何か?」に対するリアルな答えを、歴史・構造・壁画の3つの視点から解説しました。

- 築造の背景と被葬者の謎から見える古代国家の姿

- 四神・天文図・十二支像に込められた宇宙思想

- 保存・修復を通して未来へ受け継がれる文化財の価値

キトラ古墳は、単なる古墳ではなく、古代人が宇宙を描いた奇跡の空間です。

四神や天文図に込められた思想を知ることで、日本文化が持つ“時間と宇宙へのまなざし”が見えてきます。

明日香村の「四神の館」では、壁画の復元展示を通して当時の技術と美意識を体感できます。

1300年前の人々が見上げた“星空の意味”を、あなた自身の目で確かめてみませんか?

飛鳥・藤原の宮都の構成資産

最後にちょびっとだけ。

実は飛鳥・藤原の宮都は2026年の世界遺産委員会で世界遺産に登録される可能性があります。

キトラ古墳は高松塚古墳と一緒に飛鳥・藤原の宮都の構成資産となる見込み。

古墳って魅力的よね~♪

僕もぜひ行ってみたい場所です!

キトラ古墳のあとは、怖い呪いがあるといわれる高松塚古墳をご覧ください。

コメント