クレオさん

クレオさん街そのものが世界遺産――そんな特別な空気が、ラオス北部の町ルアンパパーンには漂っています。

ノスタルジックな木造家屋、フランス統治時代のコロニアル建築、そして朝の托鉢風景。

写真を撮る手が止まらないほど、どこを切り取っても「絵になる街並み」がここにはあります。

本記事では、ルアンパパーンの街歩きで感じられる伝統と美しさを、見どころ・歴史背景とともにじっくりご紹介。

一歩足を踏み入れた瞬間から、東南アジアの奥深い魅力に心奪われるはずです。

- 世界遺産に登録された背景と歴史的な成り立ち

- 街歩きで出会える伝統建築・寺院・カフェ文化の見どころ

世界遺産の町・ルアンパパーンとは?歴史ある街並みの背景を知る

ルアンパパーンは、ラオス北部に位置する山あいの小さな町です。街全体がユネスコ世界遺産に登録されており、その街並みは東南アジアでも異彩を放つ美しさを持っています。

伝統的なラオス文化と仏教の影響、そしてフランス植民地時代の建築が混在する、唯一無二の雰囲気が広がる場所なんです。

ルアンパパーンの基本情報と街の成り立ち

ルアンパパーンは、ラオス北部の山間にある古都です。

メコン川とカーン川の合流地点に位置し、標高約300mの盆地に広がるこの町は、自然に囲まれた穏やかな環境が特徴です。歴史は古く、14世紀にはラーンサーン王国の首都として栄え、以降数百年にわたりラオス文化の中心として発展してきました。

アクセスは、ビエンチャンやバンコクなどからの国内線・国際線、あるいは近隣国からのバス・鉄道が一般的。小さな空港を降り立った瞬間から、どこか時間の流れが緩やかになる感覚を味わえます。

町のサイズ自体はコンパクトで、自転車や徒歩で十分に巡れるほど。しかし、その一角一角に歴史と文化が凝縮されており、訪れるたびに新しい発見があります。

仏教文化とラオス王朝の影響が色濃く残る都市構造

この街に足を踏み入れると、仏教の香りがそこかしこに漂ってきます。

ルアンパパーンには30を超える寺院が点在し、早朝にはオレンジの袈裟を身にまとった僧侶たちが列をなして托鉢を行う光景が見られます。これは単なる観光ではなく、地元の人々の生活の一部。街並みの構造自体が、仏教と密接に結びついているのです。

また、旧王宮(現・国立博物館)を中心に放射状に寺院や官庁、居住区が広がっており、かつて王朝文化が根づいていたことを今に伝えています。通りには儀式に使われた石畳が残っている場所もあり、歴史的な重みを肌で感じることができます。

なぜルアンパパーンは「街全体」が世界遺産なのか?

ルアンパパーンが1995年に世界遺産に登録された理由は、「建築」「文化」「自然」が融合した生活空間が高く評価されたためです。

特定の建物や遺跡だけでなく、街全体が有機的に文化遺産となっているのは非常に珍しいケース。フランス植民地時代に整備された街路や建物が、伝統的なラオス建築と美しく調和し、現代まで大きく姿を変えずに保存されています。

観光地として開発されすぎることなく、地域の人々の暮らしと文化がそのまま残っている点も、評価の大きなポイントです。

ルアンパパーンの成り立ちを知ると、街並みを見る目が変わりますよね。

街並みに息づく伝統建築とフランス植民地様式の融合美

ルアンパパーンの街を歩いていると、まるで時空を越えたような不思議な感覚に包まれます。そこにあるのは、木造と石造が見事に融合した独自の建築美です。

ラオスの伝統建築に、フランス植民地時代の西洋様式が交差することで、ここだけにしかない街並みが生まれました。

伝統とモダンが溶け合うその姿は、ただの「古い建物」ではありません。人々の暮らしとともに残り、進化し続けている建築の歴史を、次の章で紐解いていきます。

では、具体的にどんな建物があり、どのような景観を生み出しているのか、注目して見ていきましょう。

木造家屋と赤瓦屋根が織りなすノスタルジックな景観

まず目に飛び込んでくるのは、落ち着いたトーンの木造建築と赤茶の瓦屋根。

これらの建物は伝統的なラオスの家屋様式に則っており、高床式が基本。通気性がよく、湿気の多いラオスの気候にも適応した造りになっています。建材にはチーク材などの堅木が使われており、年月を重ねるごとに深みのある色合いへと変化していきます。

通りを歩けば、軒先にはプランターが並び、藤のカーテン越しに差し込む光が家の中を柔らかく照らします。まるで懐かしい絵本の1ページを歩いているような感覚になります。

フランス統治時代の建物とカフェ文化が今も残る

ルアンパパーンには、19世紀末から20世紀初頭にかけて建てられたフランス風コロニアル建築も数多く残されています。

漆喰の白壁、アーチ型の窓、シンメトリーな造りが特徴的で、ラオスの自然素材を活かしながらも、西洋の美意識が随所に見られます。現在は多くがゲストハウスやブティックホテル、カフェとして再利用されており、その中でコーヒーを飲むだけで、優雅な時間が流れていきます。

建築様式から読み解くルアンパパーンの時代背景

建築の変遷をたどれば、ルアンパパーンという町がどのように時代と向き合ってきたかが見えてきます。

王朝時代の仏教建築は精神的なよりどころとして、植民地時代のフランス様式は近代化の象徴として、それぞれの時代背景を映し出しています。戦争や政治の変化を経ても、大規模な開発がされなかったからこそ、この街の景観は奇跡的に守られてきました。

そして現代では、それらの建物が地域コミュニティの拠点や、観光客の滞在施設として息を吹き返しています。新旧の美が調和するルアンパパーンの街並みは、過去と今が手を取り合う、まさに「生きた文化遺産」なのです。

景観だけでなく、背景にある物語も知るともっと感動しますね。

必見の寺院と文化的建築スポット3選

ルアンパパーンの街歩きで絶対に外せないのが、数々の寺院と歴史ある建築スポット。これらの場所では、ラオス独自の精神文化と建築美をじかに体感できます。

観光名所でありながら、どこか静寂を感じるのがこの街の魅力。それぞれのスポットに、写真映えだけでない“深み”があるんです。

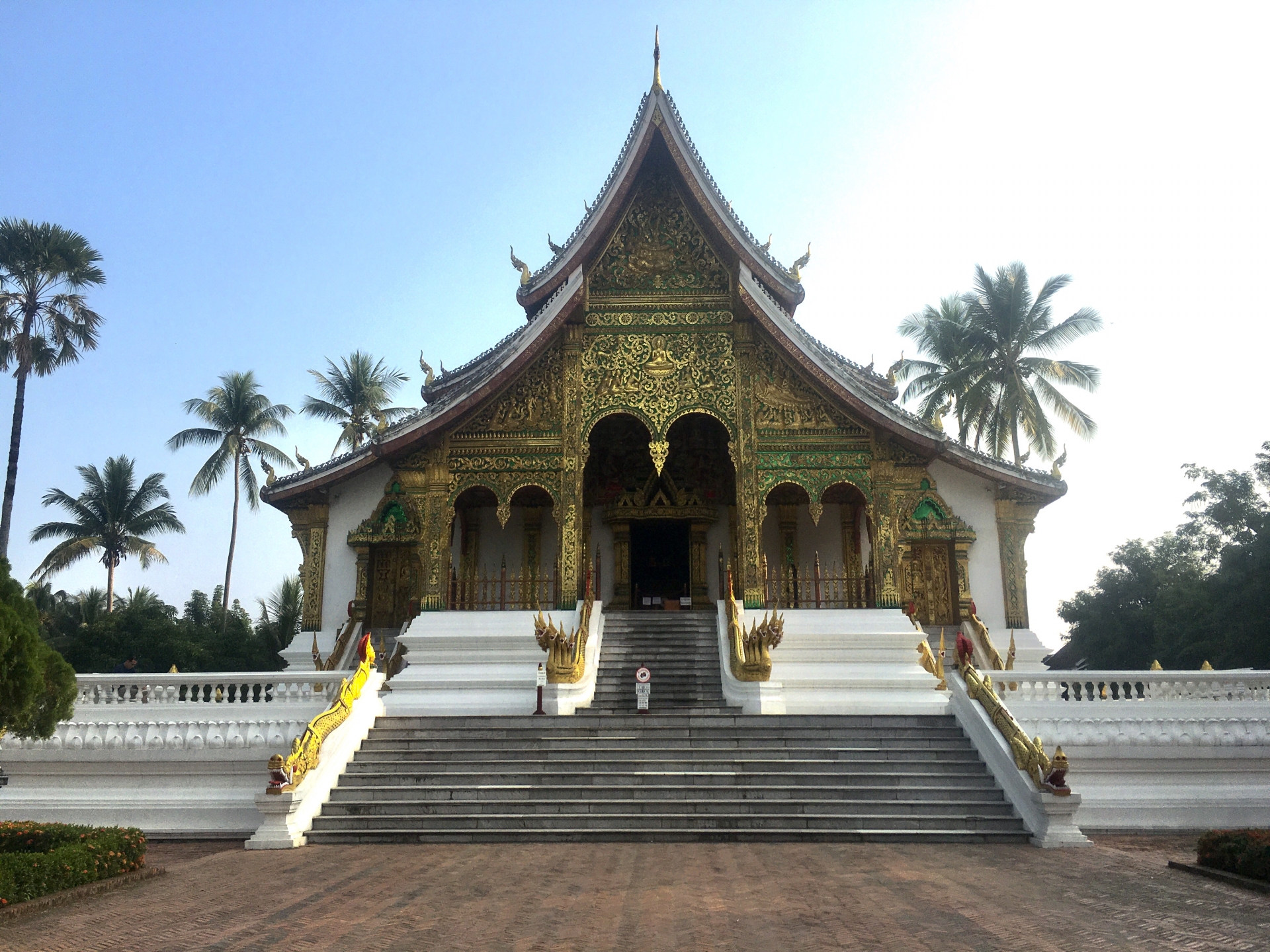

金色に輝く「ワット・シェントーン」と精緻な装飾美

ルアンパパーンを代表する寺院といえば、やはり「ワット・シェントーン」。

1560年に建てられたこの寺院は、ラオス仏教建築の最高峰と称される美しさを持っています。特徴的なのは、黄金に輝く装飾と、寺院背面に描かれた「生命の樹」のモザイクアート。緻密で神聖なその姿に、誰もが息を呑むはず。

敷地内には、王族の葬儀用馬車を収めた建物や、儀式に使われた小堂などもあり、じっくり歩いて回るだけでも1時間以上かかることも珍しくありません。光の角度によって寺院がさまざまな表情を見せるため、午前と午後で訪れるのもおすすめです。

「ワット・マイ」など街なかの寺院群を巡る

ワット・シェントーンだけでなく、街中には数多くの寺院が点在しています。

中でも「ワット・マイ」は、19世紀に建てられた比較的新しい寺院で、金の浮き彫り装飾が施された正面の壁が目を引きます。屋根が多層構造になっており、荘厳でありながらもどこか柔らかな印象を受けるのが特徴です。

そのほかにも「ワット・シェーン」「ワット・ビスンナラート」など、ラオス独特の建築様式を持つ寺院が至るところに点在。早朝の散歩コースに取り入れれば、僧侶の托鉢を間近で見ることもでき、静かで敬虔な時間を過ごせます。

古民家をリノベしたギャラリーや博物館も見逃せない

ルアンパパーンの魅力は、寺院だけではありません。

伝統的な古民家を活かして作られたギャラリーや博物館も、訪れる価値が高いスポット。たとえば「ルアンパバーン伝統芸術民族学センター」では、少数民族の衣装や織物、生活道具などが展示されており、目で見て触れて学べる文化体験ができます。

また、「The Bamboo Experience」のように、伝統文化を実際に体験できる施設も。バンブー細工や郷土料理づくりなど、ただ見るだけではない“手を動かす”楽しみが旅をより印象深いものにしてくれます。

寺院だけじゃない、街全体が文化の博物館みたい!

まとめ|懐かしさと新しさが交差する、ルアンパパーンの街歩き

ルアンパパーンの街並みには、どこか懐かしくて、新しい、そんな不思議な空気が流れています。

- 木造家屋とフランス建築が織りなすノスタルジックな景観

- 世界遺産として守られる街全体の歴史的価値

- 写真映えと静けさが共存する散策スポットの数々

木造家屋の温もり、仏教文化の静けさ、そしてフランス風のカフェの香り。

この町には、ただ「見る」だけではない深さがあります。

「人が多すぎない、落ち着いた町に行きたい」

「写真だけじゃなく心にも残る旅をしたい」

そう思っているなら、ルアンパパーンはその期待をそっと超えてくれるはずです。

ルアンパパンはラオス初の統一国家ランサン王国の都

ランサン王国(ラーンサーン王国)は、1353年にファーグム王によって建国されたラオスの礎を築いた古代王国です。

その名は「百万の象の国」を意味し、象は軍事力と富、そして神聖の象徴でした。

首都ルアンパバーンは仏教文化の中心として栄え、金色の寺院や托鉢の風景など、今もその伝統が息づいています。

16世紀には最盛期を迎え、タイやカンボジア、中国と交易を行いましたが、内乱や外敵の侵攻によって次第に衰退し、18世紀には三つの王国に分裂。その後フランスの保護領となります。

現在のラオスに受け継がれる穏やかな信仰と街並みには、かつて“百万の象が歩いた王国”の記憶が静かに息づいているのです。

コメント